どのようにタイトルをつければよいのか、少し迷う。誠実な思いが賢い行動に結びつくのか。賢さは誠実な思いから生まれるのか。とにかく、どちらも、深く関わることなのだろう。

そんなことを考えたのは、三平の行動を見ていて。先日、「猛犬注意」の立て札にもかかわらず、お家のデッキ前、つまり三ちゃんの家の前の通り過ぎるお客様がいた。最近の三平の成長からして、五たび噛むこともないだろうと思いきや、がぶりと足を噛んだ。後でお話を聞くと、噛んですぐには離れなかったとのこと。あ~なんということだ。あれだけ叱って、三平も反省してきたことなのに。わかってるはずだが、本能には打ち勝てないのだな。それは、鹿への対応を見ていてよくわかるが。

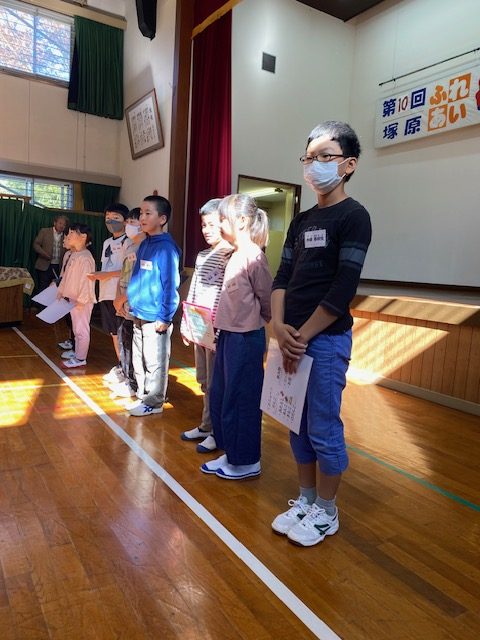

今回の噛みつき事件は様子が違った。今までは、私が怒っている様子を見て、やばい!!と感じ、コワゴワ逃げるような対応をしていた。しかし、三平は怒って近づく私に対し、逃げることもせず、ビクターの犬のようにきちんと座って、まっすぐ私を見ているのだ。もちろん、耳は下がり、目も申し訳なさそうな様子で。けれど、視線をまったく背けずに、私を見つめる。

怒られるのを覚悟して、頭をたたかれるのを覚悟して、じっと見つめているのだ。大きな声で「どうして噛んだのか!」「だめだろう!」と怒鳴る私。目を背けず、ひたすら恐怖と戦っているような三平。頭を軽くコツンとたたいた。じっとしている。

5回目だ。もう十分、自分の犯したことを知っている。悪かったと思っている。そして、その罪を曖昧にせず、私に叱られようとしているのだ。今までの三平だったら、逃げていた。

私は胸をつかれた気分になった。どうしてそんな態度がとれるんだ。勇気というか・・・。賢い態度。賢く見える態度。それは、私にも十分わかる。三平は私を信頼しているからだ。私を裏切ったことへ、申し分けない、許してほしい、ということなのだ。

何度も書いてきたが、三平がオニパンにやってきた当初、荒れて獰猛で、手のつけようがなかった。この6年間の暮らしの中で、本当に強い絆と信頼関係が出来た。それが今回の事件でよくわかった。

心のつながりこそ、人を人たらしめる最大の要素。それが人を変える。愛っていうのかな。犬でさえ、へたな人以上の賢い態度を表せるのだ。

この写真は、昨日の三ちゃん。事件の時もこんな感じでじっと座っていました。目がとてもやさしいですね。

ついでに書くと、昨日の散歩の時、いいものを見つけた三平。

何を咥えてるのでしょう。

これです。鹿の背骨!その後噛み噛みで、全部食べてしまいしました。

PS.ご心配なお客様の件

自分が軽率だったと笑いながらおっしゃり、傷もたいしたことないよと全く気にしてなかったので救われました。犬好きで、寛容な方でした。申し訳ありません。

営業時間 10:30〜16:00

定休日 火・水・木(※木は予約販売受取のみ)

(※祝祭日は営業します)